Basic HTML-Version

dem Jahr 1996 die Auffassung, dass auch

die Verbringung zur Heimatwerkstatt er-

forderlich sein kann, wenn der Geschä-

digte ein schutzwürdiges Interesse für die

Verbringung des Fahrzeugs in seine Hei-

matwerkstatt hat. Dieses Interesse kann

beispielsweise dadurch begründet sein,

dass der Geschädigte seit Jahr und Tag sein

Fahrzeug in dieser Werkstatt warten und

reparieren lässt oder, dass diese Werkstatt

über besondere Qualifikation zur Repara-

tur des beschädigten Fahrzeugs verfügt,

beispielsweise für den Fall der Reparatur

eines Oldtimers, wobei diese Aufzählung

selbstverständlich nicht abschließend ist.

Zu berücksichtigen und ins Verhältnis zu

setzen sind zusätzlich natürlich die Kosten,

die der Geschädigte erspart, indem er sein

später repariertes Fahrzeug nicht von der

Fernwerkstatt abholen oder nach Hause

verbringen lassen muss.

Nicht erstattungsfähig

Abschleppkosten zur Heimatwerkstatt

sind jedoch selbstverständlich dann nicht

erstattungsfähig, wenn offenkundig ein

Totalschaden vorliegt. Ist dem Geschä-

digten die Entscheidung der Frage, ob ein

Totalschaden vorliegt, nicht ohne weiteres

möglich, wäre er gut beraten, das Fahr-

zeug zunächst nur bis zum nächstgele-

genen Sachverständigenbüro bzw. zur

nächsten Fachwerkstatt abschleppen zu

lassen. Anders liegt der Fall allerdings,

wenn er nach eigener Anschauung nicht

mit einem Totalschaden rechnen musste.

Hier könnte sich ihm der Abschleppvor-

gang zur Heimatwerkstatt als erforderlich

und aufgrund der später ersparten Abho-

lung als wirtschaftlich sinnvoll darstellen.

Unter Berücksichtigung der zuvor er-

wähnten Aspekte sind daher die Kosten

eines Abschleppens über mehrere hundert

Kilometer zur Heimatwerkstatt, die über

300 bis 400 Euro hinausgehen, dann nicht

erstattungsfähig, wenn entweder ein To-

talschaden erkennbar war oder – sofern

dies nicht der Fall war – spätere Abhol-

kosten erheblich günstiger gewesen wä-

ren. Anderenfalls dürfte die Versicherung

die geltend gemachten Abschleppkosten

von 345 Euro zu zahlen haben.

Wertminderung bei

Leasingfahrzeugen

Frage:

Wer darf bei verunfallten Leasing-

fahrzeugen die Wertminderung beanspru-

chen und wie wird dies bei Leasingrück-

läufern berücksichtigt?

Frank Häcker:

Die Wertminderung ge-

hört zum Substanzschaden, weshalb der

Anspruch auf Ersatz dieses Minder-

betrages dem Eigentümer zusteht. Egal,

welche Art des Leasings gewählt worden

ist, steht das Leasingobjekt stets im Eigen-

tum des Leasinggebers. Also muss die

Wertminderung zunächst immer an den

Leasinggeber gezahlt werden. Wurde

schon an den Leasingnehmer geleistet, hat

er sie daher erst mal weiterzuleiten.

Sofern aber der Leasingnehmer das

Restwertrisiko trägt, muss die an den Lea-

singgeber geleistete Wertminderung

wertmäßig berücksichtigt werden. Der

Leasinggeber darf durch das Schadenser-

eignis nicht doppelt begünstigt werden.

Hier ist nun amVertragsende je nach Lea-

singart zu unterscheiden:

Beim Vertrag mit Abschlusszahlung

bzw. mit Restwertabrechnung ist die

Wertminderung auf den vom Leasingneh-

mer zu zahlenden Ausgleichsbetrag anzu-

rechnen – sofern einMehrerlös verbleiben

sollte, ist dieser anteilsmäßig aufzuteilen.

Noch Fragen?

Sind Rechtsaspekte unklar? Haben Sie Fragen an

die Fachanwälte? Dann schreiben Sie bitte an:

AUTOHAUS SchadenBusiness

Otto-Hahn-Straße 28

85521 Ottobrunn-Riemerling

d.mielchen@mielco.de

Beim Vertrag mit Andienungsrecht muss

der Leasinggeber die erhaltene Wertmin-

derung komplett an den Leasingnehmer

auskehren, wenn Letzterer von seinem

Andienungsrecht Gebrauch macht.

Allein bei einem Leasingvertrag mit

Kilometerabrechnung und bei Leasing-

rückläufern trägt der Leasinggeber das

Verwertungsrisiko auch über das Ver-

tragsende hinaus.

Die Ausgestaltung des konkreten Lea-

singverhältnisses ist von Vertrag zu Ver-

trag unterschiedlich. Teilweise finden sich

zur Frage des Wertminderungsanspruches

abweichende oder ergänzende Regelun-

gen zum oben Gesagten imKleingedruck-

ten der Vertragstexte. Allerdings können

diese AGB auch unzulässig sein, womit

die allgemeinen Regelungen anwendbar

wären. Daher sollte jeder Fall sorgfältig

von einem Anwalt geprüft werden, damit

sowohl für den Leasingnehmer, als auch

für den Leasinggeber keine bösen Über-

raschungen entstehen.

Frage:

Was, wenn vergessen wurde, eine

Wertminderung zu beanspruchen? Kann

das nachgeholt werden?

Frank Häcker:

Jeder Anspruch kann

geltend gemacht werden, solange er nicht

verjährt ist. Dies gilt auch für den An-

spruch auf Wertminderung. Hier beträgt

die Verjährungsfrist drei Jahre. Sie beginnt

in dem Jahr, in welchem der Leasinggeber

Kenntnis von den anspruchsbegründen

den Umständen, hier also vom Unfall

ereignis hatte oder haben müsste, und

endet am Schluss des darauffolgenden

dritten Jahres. Eventuell verlängert sich

dieser Zeitraum aber, sofern die Verjäh-

rung gehemmt wurde. Dies sollte im Ein-

zelfall genau überprüft werden.

■

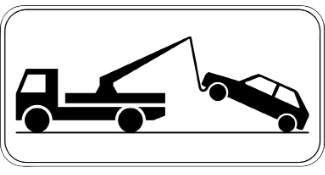

Abschleppkosten zu einer weiter entfernt

gelegenen Vertrauenswerkstatt können

erstattungsfähig sein, wenn hierdurch nicht

erheblich höhere Kosten ausgelöst werden

und diese in einem angemessenen Verhältnis

zu den Reparaturkosten stehen.

AUTOHAUS schadenrecht

80

Autohaus

10/2012